Protagonista del nuovo episodio di “chitarre rock” è un’altra delle leggende delle sei corde la cui vicenda ha segnato indelebilmente il modo di concepire stile, suono, ruolo e l’essenza stessa della chitarra elettrica.

Conosciuto più per essere stato – ed essere ancora – la principale mente creativa e chitarra dei The Who, inventore di un suono dalla voce molto personale, personaggio controverso e privo di peli sulla lingua, Pete Townshend entra di diritto in questa rubrica di approfondimento.

Quando si parla di una figura come quella appena evocata, non si può non tener conto del fatto che – prima di essere considerato un chitarrista strictu sensu, un virtuoso dello strumento – Townshend abbia avuto nella sua carriera un approccio allo strumento più da musicista eclettico e aperto a numerose influenze, che da mero esecutore. La sua formazione musicale, del resto, affonda radici in territori ben distanti dagli esiti sonori cui si è solito accostare il suo nome. Figlio d’arte – la madre era una cantante mentre il padre era stato un sassofonista di professione – avrebbe ricevuto, sin dalla prima infanzia, diversi stimoli artistici che videro tra i primi esiti significativi lunghe ed estenuanti lezioni di pianoforte.

Tuttavia, Townshend non era, né lo sarebbe mai stato, il tipo di personalità in grado di sopportare un’impostazione musicale passiva, fatta di nozioni, regole e tanta teoria (non avrebbe mai imparato a leggere la musica). Pete, piuttosto, amava spendere il suo tempo in letture di romanzi d’avventura e nell’ascolto delle ultime novità del rock n’roll americano. Fu un film a folgorare e spingere verso una simile dimensione il giovane Pete: “Rock Around the Clock”. Così, con il sostegno dei genitori – ma soprattutto della nonna che gli avrebbe regalato la sua prima chitarra spagnola – avrebbe deciso di recarsi nella grigia capitale inglese per saperne di più, vivere la scena musicale, imparare sul campo quello che nei soli dischi non avrebbe potuto trovare. In questa fase il giovane Pete vedeva in Londra un terreno fertile, pregno di cultura e stimoli, dove poter ascoltare dal vivo idoli come Bill Haley e prendere nota sul modo di stare sul palco.

Tuttavia, nelle ambizioni adolescenziali di Townshend, per molto tempo, ci sarebbe stata l’idea di intraprendere il percorso giornalistico, relegando la musica a una semplice attività hobbistica in cui sembrava eccellere particolarmente. Con la chitarra acustica Pete si mostrava perfettamente a suo agio, grazie a una pennata molto energica, un timing innato e soprattutto in luce delle esperienze musicali passate: impossibile negare l’influenza che avrebbe avuto sul suo modo di suonare l’aver mosso le prime dita sul Banjo. Sarebbe stato ai tempi della Grammar Accademy che Townshend avrebbe tirato su una prima band, con forti influenze jazzistiche, che vedeva trai suoi partecipanti un certo John Entwistle che negli anni a seguire lo avrebbe accompagnato in una lunga e fortunatissima carriera.

A inizio anni Sessanta, avrebbe iniziato a studiare graphic design presso l’Ealing Art College, altra esperienza formativa esterna alla musica ma che avrebbe casualmente determinato un ulteriore passo avanti verso la sua maturazione musicale. Infatti, fu proprio in quelle aule che avrebbe conosciuto l’amico, e compagno di improvvisazioni a suon di blues, Ronnie Wood, un’altra leggenda della chitarra rock famoso per aver militato nei Faces prima e poi nei Rolling Stones. Tra una lezione e l’altra, inoltre, insieme al solito John Entwistle avrebbe preso parte a un progetto rock n’roll con influenze skiffle con a capo la voce di quel Roger Daltrey da cui Townshend non si sarebbe mai (o quasi) separato.

Con quella formazione infatti, una volta arruolato il batterista Keith Moon, Townshend avrebbe formato i The Who intorno al 1964, anno in cui il chitarrista avrebbe rinunciato definitivamente alla carriera scolastica per dedicarsi totalmente alla musica. La band, strizzando l’occhio al sound di gruppi contemporanei come i The Rolling Stones o i Kinks, avrebbe iniziato, ben presto, a ottenere un certo consenso di pubblico. Townshend avrebbe iniziato a cimentarsi in quegli anni con la sperimentazione del sound elettrico della chitarra, e di lì a poco avrebbe scritto uno dei suoi primi pezzi, I Can’t Explain, canzone in grado di attirare l’attenzione dei primi produttori discografici. Già in quel pezzo si possono rintracciare molti degli elementi caratterizzanti del playing di Townshend: la pennata energica, secca e molto potente; e l’uso dei Power Chords come struttura portante delle canzoni.

I primi anni Sessanta, con le numerose date nei vari locali della capitale inglese, videro anche la nascita di alcuni degli elementi distintivi del modo di incarnare l’essere chitarrista di Townshend. Se negli spazi ridotti dei club londinesi non avrebbe potuto – non ancora – manifestare la sua teatralità fatta di corse e salti sul palco, fu in quei giorni, a causa di un incidente, che Pete avrebbe coniato una delle azioni più iconiche della chitarra rock. Infatti, sbattendo erroneamente con la chitarra sul soffitto particolarmente basso di un locale, Pete si sarebbe reso conto del peculiare suono prodotto dall’urto del legno quando collegato a un amplificatore spinto al massimo.

A quel punto, avrebbe continuato a colpire la chitarra fino a farla a pezzi, creando la reazione delirante del pubblico sorpreso dalla scena e dal rumore singolare di una chitarra che sembrava esplodere a metà concerto. Almeno fino a metà degli anni Novanta, Pete avrebbe continuato a rompere chitarre sul palco con una certa continuità, considerando quell’azione non solo una parte fondamentale dello show ma addirittura un tratto peculiare del proprio stile chitarristico.

Altra azione distintiva dell’esperienza live, entrata a tutti gli effetti nell’immaginario collettivo del chitarrista rock, sarebbe stata costituita dal windmill, ovvero quella peculiare e molto plateale rotazione del braccio destro prima di suonare un accordo. Pete avrebbe “rubato” tale particolare gestualità da un casuale incontro con Keith Richards in un backstage. Mentre si preparava per il concerto, Keith avrebbe accennato qualcosa di simile al windmill e Townshend, intuendone il potenziale istrionico, chiese al co-fondatore degli Stones se potesse riutilizzarlo, il quale acconsentì senza far troppo caso alla cosa.

Già nel 1965 Townshend, principale mente creativa dei The Who, era riuscito a scrivere – grazie all’aiuto del fidato Daltrey –un disco fondamentale per la bit generation dal titolo, abbastanza chiaro negli intenti: “My Generation”. La traccia che dà titolo all’album sarebbe stata l’espressione più vivida e sincera di un sentimento condiviso da ragazzi di tutto il mondo. Grazie a quel pezzo-manifesto qualunque ventenne avrebbe potuto confrontarsi con quel balbettio incespicato che è la cifra distintiva della desolazione giovanile. Ciò che invece sarebbe rimasto relegato a quella singola specifica fase storica è il sound stesso della canzone e del disco. Tutto molto saturo, frutto di un amplificatore tirato per il collo, ma ancora privo della profondità e della cremosità che avrebbe contraddistinto le chitarre di dischi successivi della band e del British Sound.

La capacità scrittoria e chitarristica di Townshend avrebbe avuto modo di svilupparsi molto negli anni a seguire, manifestando dopo primi lunghi – e poco fortunati – tour americani della band, tutto il proprio potenziale inespresso. Dopo il primo album concettuale di successo, “The Who Sell Out”, è con “Tommy”, opera rock rivoluzionaria, che Pete avrebbe mostrato una sensibilità artistica fuori dal comune. Prescindendo dalle valutazioni di merito sull’intrinseco valore letterario nel doppio del 1969, Townshend sarebbe stato in grado di costruire un pezzo esteso di musica, con tanto di Overture e Underture, scimmiottando e superando le strutture canoniche dell’opera, e utilizzando come strumento principale una semplice chitarra. La cosa interessante sta nel fatto che Pete avrebbe costruito l’intera opera rock sugli accordi di una chitarra acustica, ricca di dinamiche e intrecci sonori, con sprazzi di potenti chitarre elettriche.

L’intro di un pezzo come Pinball Wizard è un esempio mirabile di ritmica rock, con l’uso della mano destra energico e netto che tanto sarebbe stato ripreso da tante generazioni successive di chitarristi. Inoltre, con “Tommy” sarebbe stato chiaro un altro elemento del chitarrismo di Townshend. Contrariamente alla tendenza che sarebbe andata per la maggiore nel decennio successivo, la chitarra avrebbe rinunciato a particolari velleità solistiche – anche a causa del virtuosismo del bassista John Entwistle – concentrandosi sulla costruzione delle atmosfere, delle dinamiche e delle linee armoniche dei pezzi.

Townshend infatti avrebbe sempre prediletto un certo minimalismo musicale, inserendo elementi sonori concettualmente più che virtuosisticamente. Nel corso della lunga carriera, in particolare dal vivo, avrebbe mostrato una tecnica non indifferente, padroneggiando anche tecniche come il tapping l’hammer on e un tutto personale fingerstyle. Tuttavia, nonostante ciò, Pete avrebbe utilizzato con il contagocce simili elementi, o meglio, solo quando realmente funzionali all’interno dell’economia del pezzo o della performance. Senza risultare esagerati, nell’ottica di Townshend un bending ha lo stesso peso di una chitarra fatta a pezzi all’interno dei delicati equilibri che rendono viva una canzone. E a proposito di “dal vivo”, il celeberrimo “Live at Leeds” del 1970 – performance fulminea, potente e dalla durata inferiore ai sessanta minuti – sarebbe stato considerato da critici di tutto il mondo come una delle più grandi manifestazioni e incarnazioni del concetto di rock n’ roll di tutto il Novecento.

L’esperienza dal vivo sembrava distanziarsi di molto rispetto da quella in studio, più ponderata ma non meno energica. Infatti, se – come nel caso di “Tommy” – l’elemento acustico sarebbe rimasto dominante per la composizione e incisione; nei concerti, invece, il suono elettrico sarebbe diventato il punto di partenza di performances memorabili. Con distorsioni estreme e l’utilizzo di fuzz molto spinto, infatti, i live dei The Who sarebbero stati accreditati come alcuni dei più rumorosi e aggressivi di sempre, esplodendo decibel su decibel in grado di scuotere palazzetti e stadi.

Negli anni Settanta, proprio grazie all’attività live, Pete si sarebbe reso famoso per aver concepito – anche prima di Hendrix, Jimmy Page e Lou Reed – l’utilizzo del feedback come elemento distintivo del suo modo di intendere la chitarra. Il feedback sfrutta l’effetto Larsen che permette di ottenere suoni distorti, fastidiosi e dalla durata potenzialmente illimitata, essendo questo un loop sonoro che coinvolge pickup della chitarra e amplificatore. Si trattava di provocare, ma anche di sperimentare. A proposito di strumentazione, gli anni Settanta videro nascere un connubio molto fortunato tra Pete e una Gibson Les Paul Custom, con 3 pickup, come principale alternativa alle sue Les Paul Special – di fattura molto più economiche e utilizzate spesso nell’attività live perché – destinate a essere distrutte a fine spettacolo.

Anni di concerti avrebbero portato a una certa maturità chitarristica che avrebbe espresso i suoi massimi storici in studio nel disco pubblicato nell’estate del 1971: “Who is Next”. Con un suono per la prima volta molto live e pezzi storici come “Baba O’ Riley”, “Won’t Get Fooled Again” o “Behins Blue Eyes”, si esprime perfettamente tutta la potenza e l’intelligenza del chitarrismo di Townshend, perfettamente congeniale anche a un’opera non concettuale come quella del 1971. Molto più complesso invece sarebbe risultato il processo creativo ed esecutivo del disco uscito due anni più tardi, nel 1973: “Quadrophenia”, nuova e definitiva opera rock, scritta e composta interamente da un Pete ormai ben consapevole delle proprie capacità.

Come in molte delle storie di questa rubrica però, sarebbero stati gli anni Ottanta a essere nefasti per il mondo delle “chitarre rock”. Nel caso di Townshend, il problema non sarebbe stato legato semplicemente a scelte di cattivo gusto o malevole imposizioni dell’industria musicale (incapace di piegare una personalità come la sua). Dopo l’ultimo celeberrimo lavoro in studio con la formazione al completo – Who Are You– l’improvvisa morte, nel 1978, del batterista Keith Moon avrebbe rappresentato il primo di un insieme di eventi nefasti che avrebbero sommerso la band. Lo stesso Townshend avrebbe visto l’acuirsi dei suoi problemi con le droghe pesanti proprio in quegli anni, oltre che l’incedere dell’incubo della sordità che, dopo anni di concerti a tutto volume e performances sfrenate – anche a causa dell’esplosione accidentale, addosso al chitarrista, della gran cassa di Moon che nel 1967 veniva riempita di polvere da sparo – avrebbero compromesso in modo permanente parte dell’udito del chitarrista.

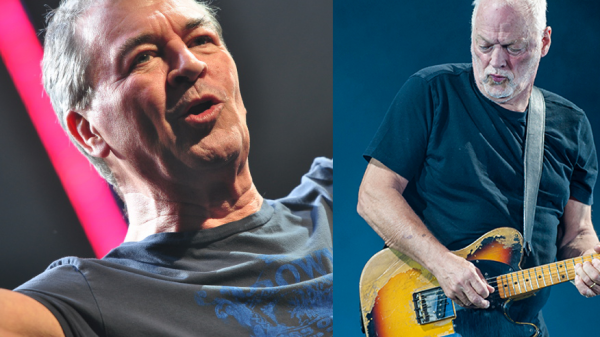

Gli anni 80 videro infatti un Pete Townshend intento in lavori solisti – di non eccellente qualità – e di un paio di dischi con gli Who – “Free Dances” e “It’s Hard” – poco memorabili. Tuttavia, non mancarono mai i concerti, vera e sincera espressione del genio di Townshend che, sebbene appannato dai problemi sopra evocati, continuava a risuonare a tutto volume sui palcoscenici di tutto il mondo. In quegli anni, cercando di conciliare il doppio aspetto – quello acustico e percussivo e quello elettrico – del suo chitarismo, avrebbe iniziato a dedicarsi maggiormente all’effettistica del proprio set da concerti. Pete aveva collaborato, in occasione del suo disco solista del 1993, “Psychoderelict”, con il chitarrista dei Pink Floyd David Gilmour.

Fu questi a indirizzare Townshend verso Pete Cornish, storico tecnico del suono, che avrebbe costruito una pedaliera su misura utilizzata ancora oggi. A inizio Duemila, per dare maggior versatilità ai suoi pezzi inoltre, avrebbe dotato le sue chitarre – su tutte delle Stratocaster – di un particolare sistema piezo-elettrico, che gli avrebbe permesso di alternare, tramite l’uso di un potenziometro, suoni acustici al classico sound elettrico degli Who, permettendo a Pete di eseguire con maggior fedeltà i pezzi dei suoi lavori di maggior successo.

Townshend, dopo l’ultimo lavoro in studio con gli Who del 2006, “Endless Wire”, avrebbe limitato la sua attività di musicista alla sola esperienza dal vivo, riproponendo però in fortunate tournée il repertorio storico della band – celebre la discussa esibizione californiana del Desert Trip del 2016 – ma anche i lavori più impegnati come l’opera rock “Quadrophenia”. Purtroppo, il processo creativo sembra essersi chiuso con la fine del sentimento giovanile che caratterizzava i dischi della band negli anni Settanta, e l’inaspettato annuncio di un nuovo disco in questi giorni appare come qualcosa di straordinario in grado di destare una certa curiosità. Pete però non ha mai smesso di legittimare il suo, tutto personale, modo di essere chitarrista sul palco, e la ricerca sonora nelle ultime tournée ne ha continuato a far apprezzare l’intuito musicale e la capacità di aver ancora qualcosa da dire.

“Lo facciamo per soldi”, avrebbe ammesso più avanti, ma chi pagherebbe fior di quattrini per veder fatta a pezzi una chitarra, se non ci fosse qualcosa di più dietro quello sguardo ancora sfrontato e dalla dubbia affidabilità? Forse perché, ancora oggi, “It’s only teenage wasteland”.

Ascolti consigliati:

-My Generation

-Tommy

-Who’s Next

-Quadrophenia

-Live at Leeds

– Live at the Royal Albert Hall