Cinquant’anni fa usciva il disco “John Barleycorn Must Die”, con “Mr. Fantasy” l’indiscusso capolavoro dei Traffic.

I Traffic, band inglese, per via della proposta estremamente trasversale fanno parte di quelle realtà che sfuggono a qualsiasi classificazione, cosa che ha sempre rappresentato un po’ croce e delizia del complesso.

E se la bilancia pende più dalla parte della “delizia”, è pur vero che sfuggire alle categorie del rock psichedelico, di quello progressivo o ancora del rock blues imperante all’epoca, pur rappresentando una piacevole caratteristica, fa sì che nelle varie rievocazioni dei generi i Traffic finiscano spesso con l’essere trascurati o tirati per la giacchetta in contesti a loro quasi estranei.

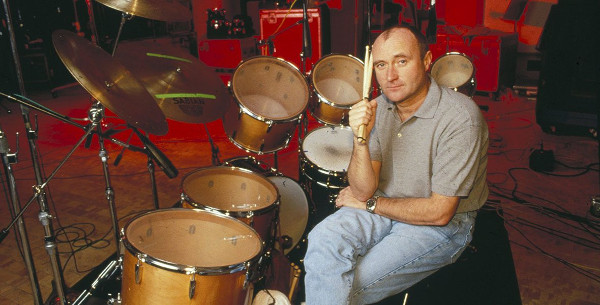

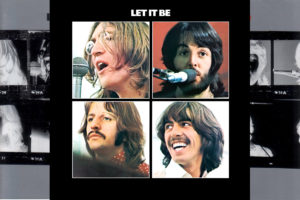

La band era nata con Steve Winwood e Jim Capaldi come indiscussi leader; il primo – ex ragazzo prodigio nello Spencer Davis Group – era il soulman bianco dalla voce nera per eccellenza, oltre che validissimo polistrumentista e anima inquieta del progetto. Jim Capaldi era più maturo, cosa che aiutava nel temperare le frenesie del giovane Steve. Oltre a essere un validissimo batterista era molto dotato in fase compositiva. Dave Mason alla chitarra e Chris Wood ai fiati completavano un organico di primordine. “Mr. Fantasy”, del 1967, esce in piena era psichedelica e si rifà a questo genere in modo peculiare. Al lavoro seguono una serie di problemi interni, pare dovuti spesso all’atteggiamento insofferente di Mason, e un primo scioglimento, che porta Winwood all’estemporanea esperienza nei Blind Faith, supergruppo dalla vita breve con Eric Clapton e Ginger Baker.

“John Barleycorn Must Die”, che originariamente doveva essere il primo disco solista di Winwood, è figlio, nel 1970, della reunion dei Traffic, con la sola defezione di Dave Mason, che si unirà per qualche data solo nel successivo tour.

Un lavoro che sfugge a qualsiasi classificazione ancora più dell’esordio.

Se la voce soul di Winwood è sempre più sorprendente per sicurezza e per il suo timbro quasi “impossibile”, i vari pezzi hanno un effetto straniante per il modo in cui saltano tra i vari generi. “Glad” apre le danze e subito ci troviamo di fronte a uno strumentale di oltre 6 minuti, basato su un riff reiterato da tastiere e fiati, alla maniera tipica di certo jazz prog allora ancora in culla; una lunga cavalcata senza cali di tensione, con un andamento a tratti quasi funk e spazio per ognuno degli strumenti.

Nemmeno il tempo di riprendersi e i Traffic piazzano uno dei pezzi da novanta del loro repertorio, la splendida “Freedom Rider”. L’introduzione con un malinconico piano e un sax che veleggia leggero, sublima presto in un pezzo mosso con la ritmica a pompare come uno stantuffo e la splendida voce di Winwood che traccia una melodia sospesa tra soul ed epica tipicamente prog. A livello strumentale è il flauto a dominare, donando al pezzo quelle tipiche atmosfere tra il bucolico e il sognante, tanto in voga in quel periodo e che ancora oggi ci permettono di viaggiare con la mente. Sempre in tiro la batteria di Capaldi e non ultimo il lontano sottofondo con l’organo di Winwood. Finale pirotecnico con tutti gli strumenti a ribadire la padronanza tecnica dei quattro.

“Empty Pages” e “Stranger To Himself” sono due pezzi lievemente calanti ma solo se raffrontati alla bruciante partenza; il primo naviga dalle parti del soul bianco tipico di Steve, mentre il secondo parte con un riff di chitarra acustica quasi da southern rock, per offrire poi una prestazione maiuscola di Winwood non solo come vocalist pieno di pathos ma, per una volta, anche come chitarrista elettrico forse non pregno di tecnica ma dotato di feeling e di un bel suono, saturo al punto giusto.

Ma è solo il preambolo al capolavoro dell’album e forse della discografia tutta dei Traffic: “John Barleycorn”. Siamo alla presenza di una ballata tradizionale sorretta da un arpeggio di chitarra acustica e dallo splendido vagare del flauto di Wood. Sembra di trovarsi nelle campagne inglesi e di assistere alla vicenda tragica di John Barleycorn, salvo capire poi che il testo – ricavato da un “traditional” – non narra altro che il processo naturale che porta l’orzo a trasformarsi in birra. Se non fosse per l’inconfondibile voce carezzevole di Winwood parrebbe di trovarsi di fronte a un pezzo dei coevi Fairport Convention o dei Pentangle, allora irriducibili alfieri del folk revival inglese. Capolavoro della band e uno dei brani giustamente più celebri di un’intera epoca.

Dopo un brano destinato a entrare nella leggenda del rock, risulta difficile chiudere rimanendo sullo stesso livello, ma i Traffic all’epoca erano una band in vero e proprio stato di grazia ed è così che l’album si conclude con un altro brano di bellezza cristallina: “Every Mother’s Son”. L’ascolto offre una ballata con in primo piano la voce di Winwood e ancora una volta una bella prestazione alla chitarra elettrica – oltre che al fedele organo – con un suono e un mood generale che influenzeranno moltissimo la svolta soft dell’amico Eric Clapton.

In sostanza, “John Barleycorn Must Die” è un disco che – come detto – è difficile catalogare come prog, rock psichedelico, folk o ancora altri generi che sfiora soltanto; forse l’unica possibilità di lasciargli comunque un’etichetta appiccicata addosso è quella di ascriverlo senza meno alla categoria dei capolavori.