Jimi Hendrix è ritenuto, in modo pressoché unanime, uno dei più grandi geni e innovatori della chitarra elettrica e della musica del Novecento in generale, ed “Electric Ladyland” è sicuramente il suo lavoro più mastodontico.

Eppure, in quel 1968 vissuto a perdifiato tra tour, provocazioni, Swingin’ London ed eccessi di tutti i tipi, il disco ebbe una gestazione assolutamente travagliata, nascendo tra mille contrasti.

Quando Jimi iniziò a registrare il materiale per quello che nelle sue intenzioni dovrà essere il suo capolavoro, era ancora alla testa dell’Experience, il terzetto creato sulla scia dei power trio alla Cream; la band nacque a tavolino attorno alla carismatica figura del chitarrista, e Jimi non ne fu mai convinto fino in fondo. I contrasti con Noel Redding erano all’ordine del giorno, e del resto il bassista era un chitarrista che aveva ripiegato sul ruolo di bassista – seppure nella formazione più in voga – malvolentieri; inoltre, il perfezionismo e l’umore altalenante di Hendrix rendevano difficile lavorare con lui. Jimi era capace di far registrare cinquanta take dello stesso pezzo ed esserne comunque insoddisfatto, come di dare il “buona la prima” a brani come “Red House”, registrata tanto per provare con Noel che suonava una vecchia chitarra scordata anziché il basso.

La statura di mito vivente, guadagnata in tre anni di celebrità, abbinata all’egocentrismo e all’uso smodato di sostanze psicotrope, certo non miglioravano la situazione. Le sessioni di “Electric Ladyland” si dipanavano così nelle pause degli infernali tour della band, con Jimi che non vedeva l’ora di correre in studio per registrare una “musica mai sentita prima”, per usare le sue parole.

Dividendosi tra i Record Plant Studios di New York – i preferiti dal mancino – e gli Olympic Studios di Londra, le session andarono avanti dall’estate del 1967 a quella successiva, col disco che arrivò negli scaffali a settembre del 1968. Oltre a Jimi, che si divertiva un mondo a giocare con gli strumenti di registrazione, alla produzione lavorarono anche Eddie Kramer e Gary Kellgren, due professionisti molto graditi al chitarrista. Chas Chandler, il produttore che l’aveva scoperto e ne aveva decretato la fortuna, abbandonò la collaborazione a maggio del ’68, snervato dai tempi lunghissimi dovuti all’approccio di Jimi alle registrazioni.

In particolare, Chandler – assecondato da Redding in questo – mal sopportava il perfezionismo di Hendrix, divenuto maniacale, e la gestione delle sessioni, che andavano avanti ogni sera quasi come se fosse una festa. Hendrix aveva preso l’abitudine di portare in studio una moltitudine di persone, più o meno inerenti alla musica, e la cosa infastidiva sia Chas che Redding, tanto che anche quest’ultimo a un certo punto abbandonò la band, salvo poi tornare sui suoi passi. Per lo stesso motivo, tuttavia, il disco risulta così denso di collaborazioni importanti.

Ai tempi di “Electric Ladyland”, la Jimi Hendrix Experience aveva all’attivo due album, molto diversi tra loro; “Are You Experienced?” aveva fatto conoscere il genio di Jimi all’Inghilterra prima, e poi al mondo, ed era la perfetta fotografia del furore chitarristico di Jimi, con una serie di pezzi che lo consegnarono istantaneamente al mito come “Purple Haze”, “Foxy Lady”, “Manic Depression” e “Red House”. Il successivo “Axis: Bold As Love” sembrava quasi una repentina frenata, come a voler rimarcare le capacità compositive di Jimi attraverso ballate più morbide come il capolavoro “Little Wing”.

“Electric Ladyland” è diverso da ambedue, un colossale doppio album di un’ora e un quarto, ambizioso quanto lo era Jimi in quel periodo e in cui le atmosfere musicali attraversate sono molteplici, dalla psichedelia spinta allo spasimo al blues più oscuro e dilatato, dal rumorismo a passaggi ai limite del soul e del jazz, fino a una sintesi come “Voodoo Child”, un pezzo che unisce tutti i mondi esplorati da Hendrix, creando qualcosa di mai sentito prima. Il lavoro è per molti il capolavoro del musicista di Seattle, mentre per altri – e chi scrive è tra questi – paga forse la sua eccessività, nella durata come nella varietà e nel voler riempire tutti gli spazi, per poter essere considerato una vera pietra miliare; forse, se anziché far uscire un doppio album, Jimi avesse scremato le canzoni più valide, saremmo stati di fronte a uno dei migliori dieci dischi di tutto il rock.

Come si diceva, il disco è doppio; ciò vuol dire che i due vinili dell’epoca erano divisi in quattro facciate. La prima si apre con “…And the Gods Made Love”, un minuto e venti di rumori e suoni ambientali che introducono la prima vera canzone del lavoro: “Have You Ever Been (To Electric Ladyland)”. Siamo subito in un ambito fino ad allora poco frequentato dalla band, una sorta di pop soul, dalle forti venature psichedeliche, in cui il cantato – da sempre punto debole di Jimi – è più efficace del solito, sfoggiando un inedito e riuscito falsetto. La chitarra lavora di fino, rimanendo sempre sullo sfondo con un suono molto effettato, quasi spaziale.

La successiva “Crosstown Traffic” è uno dei pezzi forti del repertorio hendrixiano, con un riff micidiale e un andamento sincopato che offre di nuovo una notevole prestazione vocale di Jimi, aspetto sul quale evidentemente il musicista si era molto applicato. La versione di studio, molto veloce e breve, non lascia grande spazio alla parte di chitarra, come invece accadrà in alcune infuocate rese dal vivo. Per doppiare il suono della chitarra, dando quel particolarissimo risultato che renderà iconico il pezzo, Hendrix costruisce un artigianale kazoo con un pettine e del cellophane rimediati in studio. Un’ulteriore dimostrazione della passione e delle trovate estemporanee del grande musicista. “Voodoo Child”, introdotta da sommessi applausi – sovraincisi per simulare l’effetto club – è uno dei grandi capolavori del disco.

In tempi in cui i pezzi in studio raramente superavano i quattro minuti, Jimi infila un blues oscuro di un quarto d’ora che pare uscito da qualche micidiale palude nei dintorni di New Orleans. La genesi del pezzo, forse il più bel blues registrato da Hendrix, è semplice; il chitarrista era estremamente affascinato dalle jam session notturne nei club, allora diffuse anche tra musicisti oggi entrati nel mito, ma che allora si frequentavano e finivano a improvvisare insieme in modo del tutto informale, davanti a pochi fortunati spettatori nottambuli.

La notte del 2 maggio 1968, allo Scene di New York, un night club dove Jimi amava esibirsi, il musicista incontrò casualmente Steve Winwood e Jack Casady (bassista dei Jefferson Airplane). I tre si trovarono così bene a “jammare” che corsero in studio e in tre take registrarono questo capolavoro. Su un canovaccio tipico del blues rurale – debitore forse a “Catfish Blues”, un vecchio standard – Hendrix fa dialogare chitarra e voce, offrendo delle parti soliste tra le sue migliori, per una volta all’insegna del puro feeling blues, senza effetti e virtuosismi eccessivi; l’organo di Winwood tesse trame da par suo, arricchendo la tessitura sonora e facendo forse rimpiangere la mancanza di questo strumento in altri episodi del canzoniere hendrixiano. Si conclude così il lato “A” e “Little Miss Strange”, uno dei pezzi più curiosi registrati da Hendrix e soci, introduce due facciate dalla qualità altalenante, varie nelle atmosfere ma non sempre del tutto convincenti; scritto e cantato da Redding, il brano ricorda molto i Cream, quelli di “Disraeli Gears”, risultando tuttavia un po’ evanescente, con la chitarra di Hendrix che pare quasi fare il verso a Eric Clapton, suo grande amico.

Tra gli altri brani degni di menzione della parte centrale dell’album, abbiamo “Come On (Let the Good Times Roll)”, indiavolata cover di un vecchio blues di Earl King, in cui Hendrix ficca a forza una serie di brucianti assoli con tanto di wah-wah. Il pezzo sarà coverizzato anche da Stevie Ray Vaughan, che su questo suono costruirà una carriera di degno epigono della parte tecnica dello stile di Jimi Hendrix, ma senza avvicinarne l’innovazione. Degna di nota la splendida “Gypsy Eyes”, dedicata da Jimi a sua madre, scomparsa quando era solo un ragazzino; tra fulminanti lick di chitarra e una sezione ritmica che batte come un martello pneumatico, la canzone rimane una delle più particolari del repertorio. Da menzionare poi una sorta di suite psichedelica, “1983… (A Merman I Should Turn To Be)”, un pezzo che propone atmosfere soft e melodiche insolite e molto moderne, ma che onestamente si trascina forse troppo per le lunghe, pur offrendo alcune parti di chitarra tra le più ispirate della raccolta.

Ma è il lato “D” di questo doppio quello che riserva un tremendo colpo di coda, con tre capolavori in sequenza a chiudere il disco. “House Burning Down” è un pezzo dalle blande connotazioni antirazziste, che si caratterizza di più però per l’incredibile lavoro alla sei corde, che, imitando il crollo di una casa che va a fuoco, anticipa la prestazione di Jimi a Woodstock, dove con la sua chitarra evocherà i bombardamenti del Vietnam.

Con gli ultimi due capitoli, “Electric Ladyland” raggiunge la sua apoteosi; “All Along the Watchtower” è la cover del celebre brano di Bob Dylan, artista amatissimo da Jimi. È uno di quei casi in cui la cover supera l’originale, e sarà proprio il bizzoso Bob a dirlo, adottandone dal vivo l’arrangiamento di Hendrix, ritenuto più efficace. Per questa canzone Jimi idea una serie di assoli al fulmicotone, tutti diversi per intonazione e attitudine, superandosi nel bilanciare miracolosamente feeling, misura e virtuosismo.

“Una cosa di cui la gente non si rende conto è che Jimi ha sempre pianificato le cose” – dichiarò Eddie Kramer. Una parte del solo, quella più psichedelica, è realizzata suonando la slide con un accendino al posto del “bottleneck”, con un effetto reso ancora più spaziale dall’utilizzo dell’Echoplex. Il finale è per il pezzo che forse rimarrà più iconico: “Voodoo Child (Slight Return)”.

L’incredibile e celeberrima introduzione suonata col wah-wah, il canto mai prima così rabbioso, gli assoli infuocati ma anche qui non eccessivamente sovraccarichi, il mix straniante tra parti soliste e ritmiche che praticamente si sovrappongono, le deliranti invocazioni di Jimi: tutto fa di “Voodoo Child” una leggenda del rock degli anni sessanta. Si conclude così un vero tour de force chitarristico, un’ora e un quarto di furore blues psichedelico che lascia l’ascoltatore estenuato e attonito.

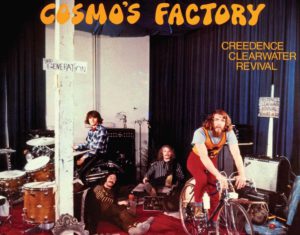

Un’ultima notazione sulla copertina dell’album; Jimi fu chiaro, voleva che si utilizzasse una foto scattata da Linda Eastman, la moglie di Paul McCartney, ma nessuno gli diede retta. In USA si utilizzò una foto del musicista virata in giallo e rosso, che ancora oggi campeggia sulle ristampe; in Gran Bretagna, all’insaputa di Hendrix e in modo inspiegabile si volle utilizzare una foto con una pletora di ragazze nude che impugnavano i dischi del chitarrista. Effetto sortito: accuse di pornografia e negozianti che si industriavano nel coprire l’oggetto di scandalo, chi imbustandolo, chi proponendolo con la copertina già aperta.

Il disco è un grande successo, ma di lì a poco l’Experience imploderà sotto le sue tensioni interne; Hendrix, tra l’estemporanea Band Of Gypsys ed eccessi sempre più deleteri, le sopravviverà poco più di un anno, lasciando il rimpianto di ciò che avrebbe ancora potuto dare e un’infinità di apocrifi che faranno arricchire chi gli sopravvive.