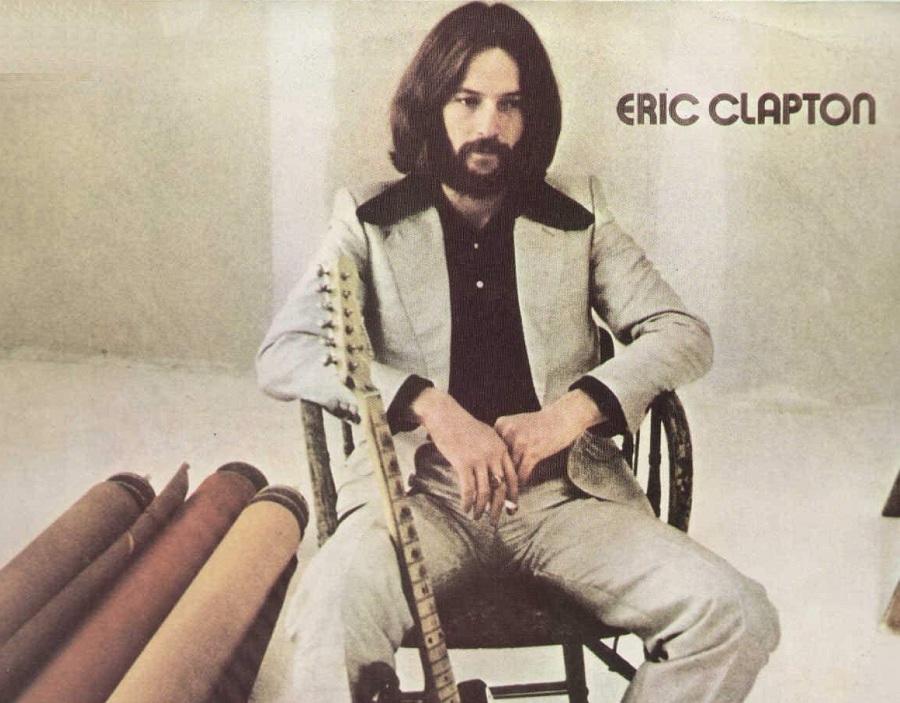

Nel 1970 Eric Clapton era di fronte a una svolta che coinvolgeva la sua intera esistenza: il suo stile stava cambiando in una direzione che non era quella suggerita da esigenze commerciali, la sua vita sentimentale era un turbinio di situazioni assurde e le sue dipendenze erano sempre più gravi.

A venticinque anni Clapton aveva già vissuto gli eventi che si accumulano in varie vite. Era stato l’enfant prodige della chitarra con gli Yardbirds, prima di abbandonarli perché troppo restii a spargere il sacro verbo del blues; era stato Dio, quando suonava col mentore John Mayall e la scritta “Clapton is God” campeggiava sui muri di Londra; aveva inventato coi Cream il concetto di supergruppo e trascinato il blues verso lidi talmente hard da gettare i semi per l’hard rock e l’heavy metal; aveva deliziato la critica coi Blind Faith, un nuovo supergruppo.

Ma non era tutto rose e fiori, coi Cream era esplosa la passione per certe sostanze che aiutavano a mantenere i ritmi disumani dei tour, mentre attorno a lui gli amici musicisti venivano a mancare come moscerini: pareva che l’aspettativa di vita delle rockstar fosse rigidamente fissata prima dei trent’anni.

Inoltre, qualcosa era cambiato. Nei lunghi tour in America, passati a spellarsi le dita in interminabili assoli da guitar hero, aveva iniziato a cambiare approccio verso il suo strumento. Erano le atmosfere più rilassate dei nuovi sodali Delaney & Bonnie, quasi contaminate dal soul, del “Tulsa Sound” dello sconosciuto J.J. Cale e la mistura di country, rock e soul della Band ad affascinarlo. Eric era sempre stato un ragazzo timido e introverso, cantare costituiva per lui un grande sforzo, e ora aveva bisogno di rallentare e di non cercare le luci dei riflettori a tutti i costi.

L’esperienza con Delaney & Bonnie fu in questo senso decisiva; l’amicizia e il sostegno di Delaney Bramlett sono alla base del suo debutto solista, che arriva nell’agosto del 1970.

Dopo la chiusura del periodo Cream, le strade davanti alla chitarra di Clapton sono molteplici: potrebbe dedicarsi all’hard rock, come faranno Jimmy Page e – inizialmente – Jeff Beck; darsi alla sperimentazione pura come fece Peter Green prima di impazzire; o seguire le orme di Jimi Hendrix verso lidi sempre più black.

Quando i suoi fan all’epoca misero finalmente sul piatto il suo esordio da solista, probabilmente la prima reazione fu lo sgomento.

L’iniziale “Slunky”, dovuta alla penna di Delaney Bramlett, ci precipita istantaneamente in un clima da chiesa pentecostale del profondo sud degli Stati Uniti. Il sax di Bobby Keys domina la scena su una torrida base quasi soul-funk. La chitarra – per la prima volta la Fender Stratocaster che lo accompagnerà fedele – entra in scena solo a partitura avanzata; i fraseggi sono secchi e nervosi, il suono rotondo, corposo e saturo, del Clapton sentito sino ad allora, fa spazio a qualcosa di nuovo, meno virtuoso ma forse più sentito.

Si passa a “Bad Boy”, pezzo dal sapore autobiografico che risente ancora della scrittura di Bramlett; si tratta di un blues paludoso e rilassato, col wah-wah di Eric in sottofondo. Le atmosfere sono quelle di un southern rock suonato sotto l’effetto di qualche “trip” preso bene; la voce di Clapton è finalmente convinta e convincente, calda e avvolgente come si addice al genere. La robusta sezione di fiati rafforza la sensazione “nera” del tutto.

“Lonesome and a long way from home” rilancia una certa atmosfera nostalgica: al giovane Eric inizia probabilmente davvero a mancare casa, tanto che prima ancora che il disco sia nei negozi già sarà tornato a far base nel Surrey, concludendo il suo primo periodo americano. I coretti precipitano il pezzo in piene atmosfere gospel, il lavoro alla chitarra è ancora asciutto e misurato, debitore all’ultima scoperta – e amore musicale – di Clapton, J.J. Cale.

Ed è proprio la musica di Cale la protagonista del quarto brano e di quello che è l’apice del lavoro, “After Midnight”. La canzone è per l’appunto una cover dello sconosciuto chitarrista di Tulsa, un personaggio particolare che sarà legato da un rapporto di mutua dipendenza con Eric. Se è vero che Clapton per anni non farà che adattare in senso più commerciale lo stile di Cale, e pur vero che il buon J.J. dovrà completamente a Eric la – poca – popolarità che accetterà di avere, in sintonia col suo personaggio schivo.

“After Midnight” è la prima di una serie di cover che Clapton inserirà nei suoi album – “Cocaine” su tutte – scippate a Cale col consenso di quest’ultimo. Un brano trascinante, forse quello dove la chitarra suona più convinta e scintillante; un classico.

“Easy Now” è una breve ballata per sole chitarre acustiche, un’anticipazione del grande successo “Unplugged” che rilancerà Clapton tanti anni dopo; il brano è sospeso tra West Coast e Beatles e scorre via in modo piacevole, ma senza lasciare troppe tracce nell’ascoltatore.

Tocca a “Blues Power”, un rock blues rilassato introdotto da un malinconico pianoforte che fa pensare a tutt’altri sviluppi; un brano che sarà un cavallo di battaglia di quegli anni dal vivo, che ripete la formula ormai consolidata del disco: voce da soulman consumato e chitarra che puntella il tutto, senza però prendersi la scena in modo prepotente. È il nuovo Eric Clapton, lontano anni luce dai virtuosismi del periodo Cream.

Stesso discorso per “Bottle of Red Wine”, pezzo leggermente più teso ma che si muove sulla stessa falsariga. Con “Lovin’ you lovin’ me” si entra nella parte più scivolosa del disco; il brano offre un Clapton che si muove vocalmente su registri più bassi e – onestamente – non risulta tra i più riusciti del suo canzoniere. Lo stesso accade con “I’ve told you for the last time” e “I don’t know why”, due brani davvero evanescenti e che paiono più dei riempitivi per allungare un brodo che rischia di farsi troppo sciapo.

Meglio riesce a fare la conclusiva “Let it rain”, delicata ballata di folk appena elettrificato, impreziosita dai fraseggi di Stephen Stills, il “Captain Mayhands” dietro a molti capolavori del periodo, dalle avventure con Crosby, Nash e Young fino alle “Supersession” con Al Kooper. (leggi l’articolo) Particolarmente felpato il suono della chitarra nell’assolo, quasi dalle parti del George Harrison più ispirato.

In conclusione, l’esordio di Eric Clapton è un disco che a distanza di cinquant’anni si fa ancora ascoltare con piacere e leggerezza, pur non essendo certo un capolavoro; questo in virtù della rilassatezza del nuovo Clapton, ma anche della presenza di musicisti validissimi, tra cui anche il grande Leon Russell al pianoforte. Clapton tornerà ancora a vestire i panni del guitar hero di lì a poco, con i Derek and the Dominos, ennesimo supergruppo di una carriera sempre indecisa tra egocentrismo e rifugio dietro ragioni sociali più anonime.

Ma i tempi bui sono in agguato: appena un mese dopo la pubblicazione di “Eric Clapton” morirà Jimi Hendrix, rivale e grande amico, lasciando un terribile vuoto nella vita di Clapton, che vedrà in breve tempo morire anche Duane Allman, altra anima gemella chitarristica, e tanti altri colleghi e amici. L’abisso delle dipendenze avvilupperà sempre più il giovane Eric: ci vorranno anni prima che ritrovi il bandolo della matassa e torni a pubblicare – 461 Ocean Boulevard è del 1974 – iniziando per la seconda volta la carriera solista. Una carriera che, tra molti alti e altrettanti bassi, va avanti tuttora.

“Eric Clapton”, quel primo e lontanissimo lavoro, rimarrà sempre in una sorta di limbo, schiacciato tra i capolavori che lo circondano e vittima di una direzione musicale non ancora precisa, godendo però dell’affetto riservato a tutte le opere prime.