Nel 1973, in piena esplosione del movimento progressivo, esce il disco di debutto dei Museo Rosenbach, Zarathustra. Il lavoro è considerato uno dei più grandi capolavori del genere, ma all’epoca passa sotto silenzio, scopriamo perché.

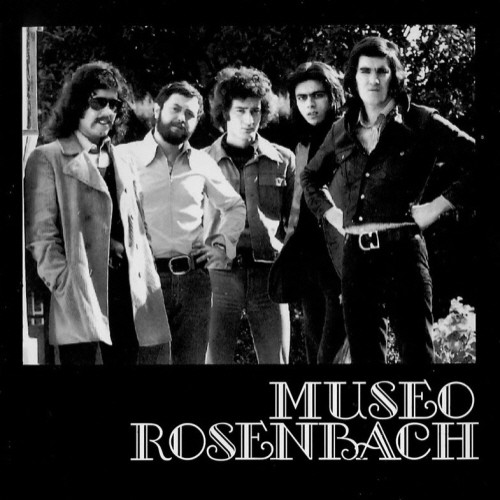

Il Museo Rosenbach nasce a Bordighera, in Liguria, nel 1971. I prodromi del complesso sono da ricercare nella storia di due dei tanti gruppi beat attivi a fine anni Sessanta, La Quinta Strada e Il Sistema. Il primo è composto da Alberto Moreno alle tastiere, Pit Corradi alla chitarra solista, Giancarlo Golzi alla batteria e Marco Biancheri alla voce. Completa l’organico un misterioso bassista toscano, conosciuto come “Calore”.

La band si esibisce a livello locale suonando successi internazionali beat e blues. Il Sistema è invece uno dei primi gruppi italiani ad abbracciare il verbo nascente del prog. I due complessi si fondono, da Il Sistema arrivano Enzo Merogno, chitarrista e Leonardo Lagorio. A completare l’organico c’è anche il cantante Stefano “Lupo” Galifi, vocalist dall’ugola potente e improntata al blues.

Su iniziativa di Moreno, gran burattinaio del gruppo, il moniker cambia in Inaugurazione del Museo Rosenbach. La parola tedesca rosenbach (ruscello di rose) è ispirata da una casa editrice teutonica. All’inizio, la band suona come spalla per artisti già affermati come Ricchi e Poveri e Delirium.

È un periodo di transizione e grande fermento. Sulla scia del progressive anglosassone, attivo già da qualche anno, molti complessi nascono o si adeguano ai nuovi suoni. Nel 1972 – ricordiamo – sono già usciti grandi bestseller della versione italiana del genere; il Concerto Grosso dei New Trolls, ma anche i lavori prog de Le Orme e i debutti di PFM e Banco del Mutuo Soccorso.

Insomma, all’inizio degli anni Settanta, il prog si afferma come la cosa da fare per le nuove band. Angelo Vaggi, talent scout della Ricordi, avvicina la band intuendone le grandi doti strumentali. Il Museo Rosenbach, a quel punto, ha già del materiale sufficiente per un album concept: l’accordo è presto fatto e prevede l’abbreviazione del nome.

I suoni che ispirano il gruppo sono quelli classici del prog sinfonico, con qualche accento blues, grande gusto melodico e un massiccio uso di tastiere e mellotron. Alberto Moreno è – come detto – l’anima compositiva del quintetto; il tastierista compone le musiche e ha un’idea micidiale per i testi, quella di scrivere un concept basato sulla filosofia di Friedrich Nietzsche. Le liriche vengono commissionate al paroliere Mauro La Luce, che compie un ottimo lavoro.

Il Museo Rosenbach, la Ricordi, La Luce, insomma tutti i fautori del progetto, non lo sanno, ma il primo atto della tragedia di una band è appena stato scritto. I primi anni Settanta sono infatti anni in cui la musica d’avanguardia è fortemente politicizzata. Quasi tutte le band si appoggiano alla sinistra, spesso a quella extra-parlamentare, e – com’è ovvio – sono imbevute di progressismo e nuovo a tutti i costi.

Ne sanno qualcosa Le Orme, per fare l’esempio più celebre, tacciati di qualunquismo e disimpegno per le atmosfere troppo blande di Uomo di Pezza. Scegliere quindi come nume tutelare un filosofo da sempre sul filo dell’equivoco come Friedrich Nietzsche appare il primo passo falso dei giovani liguri. Nietzsche, con la sua teoria del Superuomo, è infatti da sempre legato a doppio filo, a torto, con le ideologie di destra.

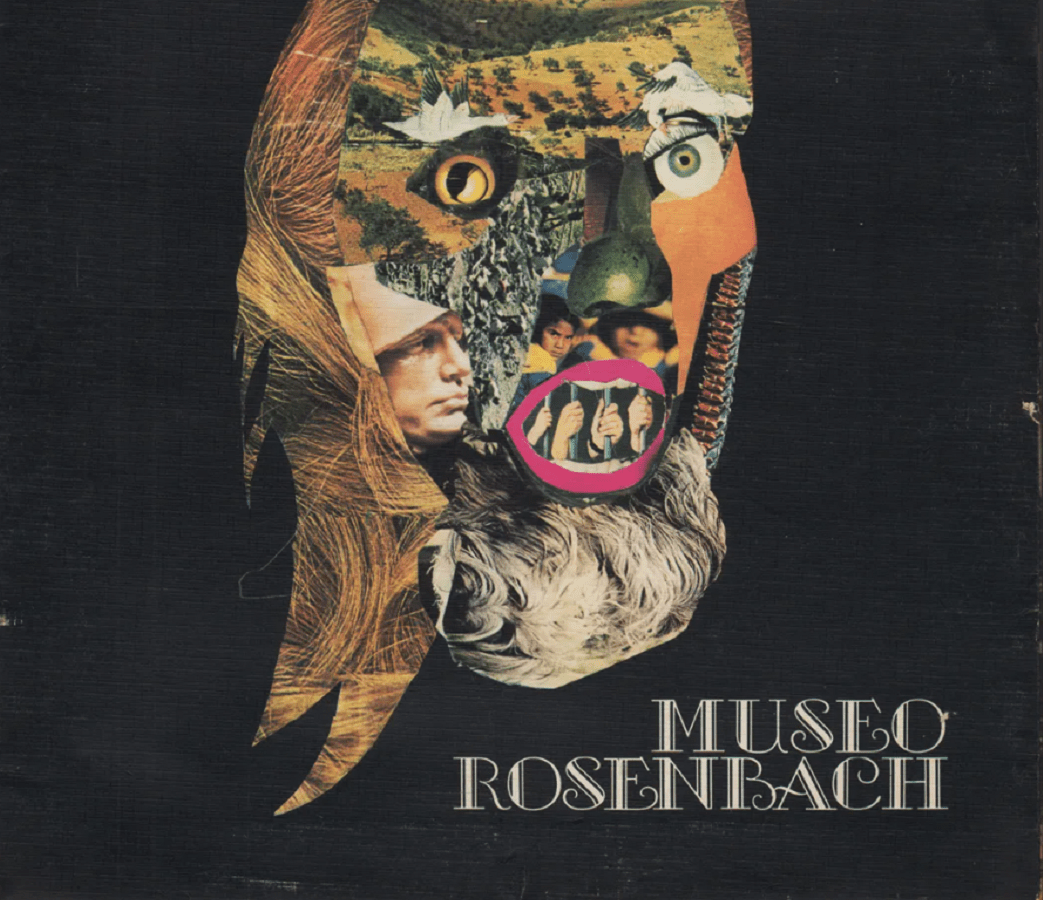

Quello che però appare incredibile, a distanza di quasi cinquant’anni, è il secondo e decisivo passo falso del management del Museo Rosenbach. Parliamo, ovviamente, della copertina di Zarathustra.

Il progetto grafico è affidato a Caesar Monti, al secolo Cesare Montalbetti, uno dei designer più affermati del periodo. Monti è autore di molte copertine dell’epoca, alcune veri capolavori. Secondo alcune fonti, la copertina di Zarathustra è opera della moglie Wanda Spinello, a sua volta eccellente artista. Il lavoro consiste in un collage di varie immagini che formano un volto, un po’ sulla scia di certi dipinti dell’Arcimboldo.

La trovata, forse per distinguersi dall’anticonformismo del periodo, è quella di inserire tra le immagini un inconfondibile busto di Benito Mussolini. Ovviamente i ragazzi del Museo Rosenbach non sono fascisti, come potrebbero? Al punto da proporre – fiutando la malaparata – una versione più standard, con antiche rovine al posto dell’impresentabile capoccione del duce. Nulla da fare: il cappio è ben annodato e avviene così il suicidio artistico di una delle migliori band dell’intero rock progressivo.

La controcultura non perdona lo scivolone e addirittura Mamma Rai censura il disco, tarpando di fatto le ali a qualsiasi diffusione. A poco servono – e valgono – le giustificazioni di Monti e della Ricordi, che parlano di semplice provocazione. Davvero un peccato, perché, come andiamo a vedere, Zarathustra rappresenta lo stato dell’arte del rock italiano.

L’apertura dell’album è affidata, come quasi obbligatorio all’epoca, a una lunga suite che porta il titolo del disco. Divisa in cinque movimenti, la composizione occupa interamente la prima facciata. Il primo movimento, L’Ultimo Uomo, parte con un’apertura sinfonica per poi adagiarsi su un arpeggio di chitarra elettrica. La voce pare arrivare dal fondo di un pozzo e introduce il tema. Una delicatissima melodia vede l’ingresso del basso e delle tastiere di Pit Corradi.

La voce si trasforma in un arrochito grido blues, per poi offrire il palcoscenico a tutta la strumentazione del Museo Rosenbach. Una potenza di fuoco davvero impressionante e una tecnica senza pari. La batteria di Giancarlo Golzi, che di lì a poco abbraccerà il grande successo coi Matia Bazar, ha il tipico suono duro e spietato degli Anni di Piombo.

Il Re di Ieri, secondo movimento, è scandito dal piano di Moreno, con suoni onirici e quasi psichedelici. Le melodie sono cristalline, quanto di meglio offra l’intero prog italiano, e forse internazionale. Il suono dei sintetizzatori richiama il lavoro di Wendy Carlos per Arancia Meccanica. Uno stacco di batteria annuncia il cambio di ritmo, col pezzo che si fa cavalcata.

Una coda al limite del jazz introduce Al di là del bene e del male, bizzosa parentesi hard rock guidata dall’organo e da un curioso cantato in coro. Incredibile la personalità del gruppo, che non sembra mai imitare qualche più blasonata band britannica. I cambi di ritmo si susseguono, e la calma torna solo con Superuomo, il quarto movimento.

Sei minuti di pirotecniche invenzioni e repentini cambi di atmosfera. Incredibile la tecnica dei musicisti e la vocalità di “Lupo” Galifi, espressiva e convincente. Il punto debole di molte band prog italiane è infatti proprio la voce, spesso poco curata; un difetto che certo non figura tra i pochissimi del Museo Rosenbach. La chitarra di Merogno, poi, è sempre puntuale e in primo piano, ma mai sopra le righe.

La suite si chiude con Il Tempio delle Clessidre. Tre minuti che ripercorrono il tema principale, con la chitarra che si perde in un lungo assolo fino a sfumare assieme al primo lato di Zarathustra.

La seconda facciata è composta da tre lunghi brani, di cui Degli Uomini è il primo.

Una sfuriata in puro stile prog, con la chitarra in evidenza e continui cambi di ritmo. Solo nel finale torna la voce di Galifi, che chiude quasi mestamente il brano. Tocca a Della Natura, pezzo di quasi dieci minuti che parte quasi come un brano dei Deep Purple, ma trova il suo centro in una parte cantata più melodica.

Un break quasi funk, che riecheggia un po’ le colonne sonore dei polizieschi dell’epoca, si risolve in un finale melodico e una coda strumentale senza pecche. Dell’Eterno Ritorno si muove sulla stessa falsariga, salvo aprirsi a un certo punto a una parte melodica con un ritmo quasi da marcetta, che è forse il punto più sublime del lavoro.

Un vero climax, sia per le liriche che per la sentita interpretazione del vocalist; in un crescendo strumentale si arriva al gran finale, con una chiusa quasi orchestrale. Quasi quaranta minuti di puro godimento per gli appassionati di rock progressivo. Quaranta minuti che, però, servono solo a inchiodare il coperchio della bara sulla storia del Museo Rosenbach.

Il gruppo riesce a partecipare al Festival di musica d’avanguardia e di nuove tendenze di Napoli, ma la storia è segnata. Censurati dai grandi media, pressati dalla casa discografica e boicottati dalla controcultura, i ragazzi di Bordighera riescono a farsi solo nemici. Il secondo disco, già in fase di preparazione, non vede la luce: il Museo Rosenbach si scioglie.

Golzi ha tempo e occasione di rifarsi una verginità ed entrare nei Matia Bazar proprio alla vigilia del tramonto del prog, delle ideologie e all’alba della svolta commerciale del rock italiano. Conoscerà un successo mai immaginato. Gli altri continuano a vivacchiare nell’ambiente o ne escono del tutto. Oggi il Museo Rosenbach è ancora vivo, tra reunion e nuovi scioglimenti, col solo “Lupo” Galifi a tenere il vessillo della band originale.

Zarathustra, croce e delizia della loro storia, è oggi un disco rarissimo dal valore da capogiro, proprio in virtù della scarsa diffusione dell’epoca.

Tutto per colpa – o grazie – a quella dannata copertina, una provocazione che è costata alla band la carriera.

E, a noi appassionati, chissà quali capolavori.