Nel 1975 la parabola della musica rock, della controcultura e di Neil Young, procedevano quasi di pari passo, e non era un bel procedere.

Il rock sarebbe risorto attraverso il fenomeno che voleva distruggerlo, il punk; la controcultura sarebbe affogata di lì a poco nell’edonismo degli anni ’80. Neil Young, sempre avanti, sarebbe rinato quell’anno stesso, il 10 novembre, con l’uscita di “Zuma”. I grandi ideali di fine anni Sessanta, la cultura hippie, perfino la grande creatività dei musicisti rock, che sfornavano un capolavoro ogni settimana: tutto pareva lentamente spegnersi, a metà degli anni ’70. Il rock, diventato adulto a metà anni Sessanta con le rivoluzioni dei Beatles, – da “Rubber Soul” in poi – la svolta elettrica di Bob Dylan e l’avvento del rock duro con Led Zeppelin, Deep Purple e Black Sabbath, era in affanno. Il movimento progressivo, nato sullo slancio della psichedelia con intenti rivoluzionari, aveva finito per allontanarsi sempre più dal pubblico, perso nelle volute dei virtuosismi fini a sé stessi di musicisti abilissimi ma troppo distanti.

Contemporaneamente, Neil Young era reduce dal periodo più critico della sua vita, quello della “Trilogia Oscura” o “Trilogia del Dolore”: “Time Fades Away”, “On the Beach” e “Tonight’s the Night”. Tre dischi che avevano quasi affossato la carriera di grande successo costruita dal canadese; musica grezza e disperata, dettata dal dolore di un uomo distrutto da una vita di eccessi, sfibrato dalla salute malferma e dalla caduta dei propri ideali, e roso dai sensi di colpa verso gli amici perduti per la strada.

Ma cosa era successo nella vita del cantautore? Dopo il planetario successo di “Harvest” e quando la relazione con l’attrice Carrie Snodgress era stata coronata dalla nascita del primogenito, Zeke, tutto parve crollare.

Al figlio, innanzitutto, fu in breve diagnosticata una rara forma di paralisi cerebrale, mentre la storia con Carrie presto naufragò; due lutti colpirono poi a fondo la psiche già provata di Neil: le morti per overdose di Danny Whitten, chitarrista dei suoi Crazy Horse e di Bruce Berry, un roadie del suo staff. Morti per cui Neil si abbandona a sensi di colpa, probabilmente ingiustificati.

Il risultato di questo periodo di grave crisi si ascolta nel misterioso “Time Fades Away”, un live grezzo e fatto di inediti, una serie di concerti nati come tour di “Harvest”, ma divenuti una sorta di suicidio commerciale dello stesso Young. Segue la registrazione di “Tonight’s the Night”, definito da alcuni l’album più disperato del rock, dedicato a Berry e in cui la voce di Young pare a volte spezzarsi, per problemi di salute ma anche perché rotta dal pianto trattenuto; il seguente “On the Beach” – che però esce prima di “Tonight’s the Night”, pur essendo registrato successivamente – è sempre scarno e cinico, con la bellissima “Revolution Blues” che pare quasi sancire il funerale del sogno hippie, ma sembra anche rivelare qualche spiraglio di luce. Il successo di pubblico e critica scese all’epoca ai minimi storici, ma negli anni i dischi della trilogia verranno rivalutati per quello che sono: una vivida testimonianza del dolore di un uomo, del tracollo di tanti ideali, ma anche album di grandissima musica.

“Zuma” viene registrato nell’estate del 1975 e sancisce ufficialmente la rinascita di Neil Young, con le atmosfere che tornano a farsi più solari e a tratti scanzonate, sebbene il lavoro passi alla storia soprattutto per l’impegno sociale di “Cortez the Killer”, vero grande cult dell’opera. È un disco importante anche per il Neil Young chitarrista, forse mai così ispirato e consapevole dei suoi grandi mezzi espressivi; pur non essendo in possesso di una tecnica strumentale paragonabile ai virtuosi della chitarra, lo stile e il suono di Young sono inconfondibili. La sei corde distorta e satura pare quasi piangere, per poi sollevarsi in volo sul Messico degli Aztechi, in cavalcate acide e psichedeliche, tanto che l’assolo di “Cortez the Killer” viene puntualmente inserito nelle classifiche dei più grandi assoli di chitarra del rock.

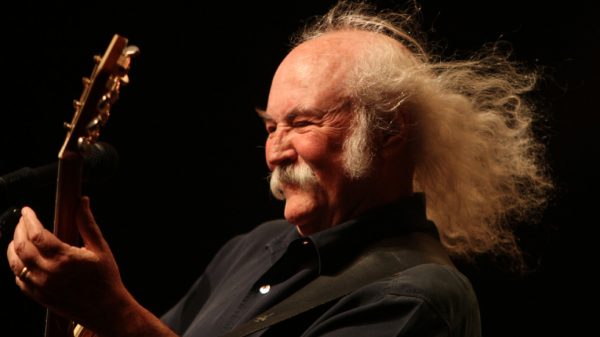

La formazione è quella amica dei Crazy Horse, con l’ingresso di Frank Sampedro, chitarrista ritmico pulito e preciso, ideale sodale per le scorribande elettriche del padrone di casa; Billy Talbot al basso e Ralph Molina alla batteria completano l’organico. Fa eccezione la ballata “Trough my Sails”, proveniente da una session con Crosby, Stills e Nash, una nostalgica rimpatriata che ripropone i suoni della west coast di solo pochi anni prima.

“Zuma” prende il nome dalla spiaggia di Malibu: lì vicino, a Poin Dume, si trova la villa di Goldie Hawn, attrice di successo a Hollywood, dove viene allestito uno studio di registrazione che ospita le prove dell’album; tuttavia “Zuma” fa riferimento anche a Montezuma II, tlatoani – ovvero imperatore – degli Aztechi ai tempi dei Conquistadores.

Il disco si apre con la breve “Don’t Cry No Tears”, dal titolo quasi programmatico; si tratta di una robusta ballata rock, irrorata dall’elettricità delle chitarre e sorretta da una bella melodia, degna dei tempi d’oro. Anche la voce di Young è più pulita del solito, pure se a volte sembra spezzarsi, come di consueto. Un pezzo per cui qualsiasi band di indie rock attuale sarebbe disposta a fare carte false e che mette subito in luce la rinnovataverve chitarristica di Young.

Qualche nota di basso e il feedback della chitarra introducono “Danger Bird”, lunga ballata elettrica tipica del canadese. La voce espressiva di Neil declama i versi su un tappeto sonoro fatto di fili pendenti che sembrano riannodarsi e sciogliersi a seconda dei passaggi del brano. La chitarra del cantautore è qui in particolare evidenza, tracciando i saliscendi del pezzo che si fa ora placida ballata, ora robusto rock nel ritornello e infine cavalcata psichedelica con il suono della Gibson grezzo e sporco ma pieno di feeling. Su tutto la voce di Young, quella voce inconfondibile e ineducata che ancora oggi mette i brividi.

Anche se “Zuma” non è caratterizzato, come spesso accade nei lavori di Neil, dalla perfetta dicotomia tra ballate acustiche e cavalcate elettriche, non mancano un paio di episodi folk da manuale; il primo è “Pardon My Heart”, sapiente ed essenziale passaggio acustico, con Tim Drummond al basso e un breve e sfumato assolo elettrico. Quasi quattro minuti di cristallina perfezione younghiana.

Si prosegue alleggerendo i toni con l’episodio ai limiti del country di “Lookin’ for a Love”; il ritornello appare quasi ruffiano e l’andamento del pezzo talmente leggero da apparire ai limiti del fatuo. La melodia è azzeccata e fin troppo orecchiabile e la parte di chitarra elettrica strizza pesantemente l’occhio al country più tradizionale. All’epoca, reduci dai dischi del dolore, la canzone doveva sembrare una vera boccata d’aria per i fan della prima ora.

Anche la successiva “Barstool Blues” si muove su terreni quasi scanzonati; pare una take alternativa di qualche pezzo perduto di Bob Dylan, all’inizio del periodo elettrico. Quel Bob Dylan di cui Young è sempre parso una sorta di altra faccia della medaglia, meno sarcastica ma forse più sensibile, meno geniale nella composizione dei testi ma di ben altra statura come musicista puro, e quel Bob Dylan che lo stesso anno darà alle stampe “Blood on the Tracks”, il suo ritorno a livelli altissimi dopo dischi da dimenticare, a rinnovare il parallelo col collega canadese.

Con “Stupid Girl” e il suo testo caustico, siamo ancora dalle parti di un rock vigorosamente irrorato di elettricità e anticipatore di movimenti come il grunge e l’indie rock, con passaggi e coretti quasi beatlesiani; dei Beatles grezzi e molto più ruvidi, così come forse sarebbe piaciuto suonare al John Lennon più maturo. Una piccola perla, poco conosciuta, del canzoniere dell’artista di Toronto.

“Drive Back”, un altro pezzo ingiustamente poco noto del repertorio, è uno dei capolavori del disco; un pezzo duro, sporco e cattivo, con la chitarra elettrica che doppia il cantato di Neil, sfoggia riff da hard rock e si perde in un assolo distorto e psichedelico, in cui Young fa un uso insistito e peculiare degli armonici.

Ma soprattutto “Drive Back” fa da traino al climax di “Zuma”, quella “Cortez the Killer” che da sola vale il prezzo dell’intero set. Secondo quanto dichiarò lo stesso Young in un concerto, il brano fu inizialmente scritto quando frequentava ancora le scuole superiori a Winnipeg e gli costò qualche guaio – o forse un punto d’onore – con la censura spagnola. Lo stato iberico era appena uscito dalla dittatura di Franco, e la definizione di “assassino” cucita addosso a Cortez, considerato un eroe nazionale, fece borbottare le alte sfere, tanto che il brano fu ribattezzato “Cortez Cortez”. La filippica anticonquistadores riecheggia anche il dramma dei nativi americani del nord, questione da sempre cara a Young e sintomo di un sentimento ormai di aperta ostilità verso quel sogno americano e quegli ideali traditi dal post “Summer of Love”; ideali per cui Young si era molto speso, subendo traumaticamente il riflusso degli anni Settanta.

La struttura del brano, appena tre accordi, è scheletrica e semplicissima, e ben si presta – quasi come fosse free form – alle evoluzioni strumentali, che qui sono essenzialmente quelle della chitarra elettrica di Neil. Una chitarra mai prima così efficace, dai suoni vibranti e che sciorina suggestioni oniriche, portando quasi l’ascoltatore a vivere “l’età dell’oro” dell’impero Azteco e le sensazioni dello stesso Montezuma II, dedito al consumo di sostanze psicotrope come le foglie di coca.

La ricostruzione di Young, va detto, è fallace dal punto di vista storico, contrapponendo la furia dei conquistadores e del condottiero Cortez – fin qui giustamente – a una sorta di idilliaco paradiso terrestre incarnato dall’impero di Montezuma II. La civiltà azteca era in realtà a sua volta violenta e prevaricatrice, al punto da imporre ai popoli assoggettati pesanti tributi e addirittura sacrifici umani. Ma la veridicità storica conta poco per Young, il suo vuole essere un apologo su un mondo di tradizioni che viene soppiantato dal nuovo, dall’invasore; una metafora buona anche per il momento che vive allora la controcultura.

Quello che conta davvero, però, è la musica, e “Cortez the Killer” è sicuramente uno dei più grandi capolavori di Neil Young, per la parte di chitarra su cui si potrebbe scrivere un trattato intitolato “Tecnica vs Feeling” e per le suggestioni quasi oniriche che suscita nell’ascoltatore, trasportandolo in un altro tempo e in un altro mondo.

“Zuma” potrebbe finire così, ma c’è spazio ancora per “Trough my Sails”, tuffo nella nostalgia dei tempi – allora vicini cronologicamente ma già lontani per mutati ideali – di Crosby, Stills, Nash & Young, quando quattro ragazzi con le chitarre in mano pensavano di poter cambiare il mondo. E in fondo è giusto così, è la conclusione ideale.

“Zuma” è insomma un lavoro che restituisce uno Young umanamente rinato, e che prosegue il percorso artistico del cantautore, allora di qualità quasi miracolosa.

Percorso che continua tuttora, con qualche scivolone, qualche capolavoro e tanto rock sincero.