Quando l’otto dicembre del 1972 esce “Made in Japan”, i Deep Purple sono una vera macchina da guerra al massimo della potenza di fuoco. Il disco diverrà la pietra di paragone per tutti i futuri live del rock, e tuttora gran parte della critica lo ritiene il miglior disco dal vivo della storia.

All’epoca l’uscita di un disco live non era ancora una tappa obbligata nel percorso delle band rock, anche se la pratica stava diventando consuetudine; i mezzi per registrare non erano ancora raffinatissimi, in più molti dischi erano pesantemente – e a volte goffamente – ritoccati in postproduzione per ovviare a imprecisioni tecniche dei musicisti o a problemi di qualità della registrazione. Emblematico il caso del celebre “Live at Leeds” degli Who, non a torto ritenuto uno dei migliori live del periodo, ma il cui suono è palesemente inficiato dagli interventi al mixer, tanto che il suono non è esattamente quello che la band aveva dal vivo a quel tempo.

“Made in Japan” si presenta al contrario senza alcuna lavorazione in studio, con i cinque musicisti della formazione Mark II al massimo del loro splendore, ma anche con tutte le imprecisioni che un’esecuzione live comportava; cosa, quest’ultima, che procurò al doppio vinile anche qualche critica nell’ambiente, ma che portò il bassista Roger Glover a definirlo, in una successiva difesa a spada tratta del risultato finale, come “il disco live più onesto della storia del rock”.

Nel 1972 i Deep Purple erano dunque al culmine della loro fama e – secondo chi ebbe la fortuna di ascoltarli dal vivo in quegli anni – in vero e proprio stato di grazia. La formazione vedeva i membri fondatori Ritchie Blackmore, chitarra, Jon Lord, tastiere, e Ian Paice, batteria, affiancati dall’istrionico cantante e frontman Ian Gillan e dal bassista Roger Glover. A marzo era uscito “Machine Head”, capitolo della discografia che, con “In Rock”, viene considerato il loro capolavoro e che esce dopo il mezzo passo falso di “Fireball”, disco di grande valore ma forse un po’ avulso dal suono che renderà la band una vera icona dell’hard rock britannico. Il lavoro ha grande successo e la casa discografica propone di registrare un doppio album live durante la breve tournee in Giappone.

All’inizio i musicisti non sono convintissimi della scelta: “The japanese do not just like rock, they love perfection” (I giapponesi non amano solo il rock, loro amano la perfezione), dichiara Blackmore a una testata inglese. I concerti del tour nel paese del Sol Levante sono tre e si tengono tra il 15 e il 17 agosto di quell’anno, alla Festival Hall di Osaka e al Nippon Budokan di Tokyo. In Giappone i Deep Purple sono delle vere celebrità: è il paese dove la band vende di più, a testimonianza di una passione per il rock ben radicata nel paese dell’estremo oriente.

Il disco, a causa della lunghissima durata per l’epoca, viene pubblicato doppio su due vinili; nonostante ciò rimangono fuori tre brani presenti nelle scalette di quei giorni, che verranno recuperati solo per la versione CD rimasterizzata del 1998. Si tratta di “Black Night”, “Speed King” e la cover di “Lucille”.

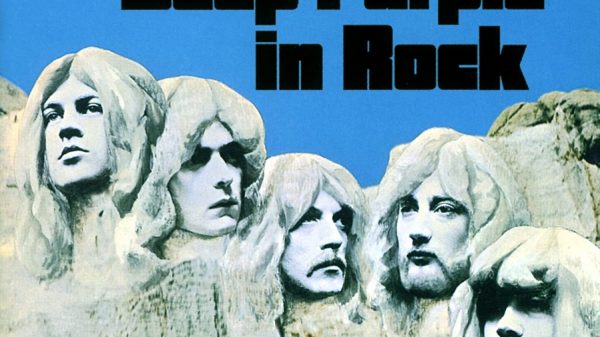

La foto della copertina, curiosamente, non fa riferimento a uno dei mitici concerti giapponesi, ma viene scattata durante un live alla Brixton Academy di Londra. “Made in Japan” vende tantissimo, anche negli Stati Uniti, e permette alla band inglese di sfondare anche oltreoceano. Per loro stessa ammissione, i membri della Mk II ritengono quei tre concerti di livello irripetibile, e di non essere mai più riusciti a ritrovare quella coesione, quell’unità e quello stato di grazia con cui suonarono in Giappone.

Nonostante numerose dicerie diffusesi negli anni, non esiste nessuna testimonianza filmata ufficiale dei concerti. Ma è giunto il momento di tornare con la mente a quel dicembre del 1972, di togliere il vinile dalla frusciante carta che lo avvolge e di metterlo sul piatto per sentire come effettivamente suoni questo live che ha fatto versare i canonici fiumi d’inchiostro.

“Made in Japan” si apre – come tutti i live dei Deep Purple del periodo – con l’infuocata cavalcata di “Highway Star”. Il pezzo, primo singolo di “Machine Head”, vanta una genesi curiosa ed emblematica della creatività della band in quel periodo: nacque su un tourbus diretto a Portsmouth, quando un giornalista chiese quale fosse il processo creativo alla base delle canzoni. Per tutta risposta Ritchie Blackmore improvvisò un riff alla chitarra e Ian Gillan iniziò a cantarci sopra. Alla fine del pomeriggio il brano era terminato e quella sera stessa fu eseguito per la prima volta sul palco. Probabilmente la storia è stata nel tempo abbellita e nessuno può dire se sia realtà o leggenda.

Il trattamento live del brano vede protagonisti una sezione ritmica rocciosa e che non perde un colpo, ma soprattutto i tre pezzi forti della band: voce, chitarra e organo. Gillan ci dà dentro da subito come un ossesso, sfoderando una prestazione indiavolata ma estremamente precisa; si ascolti, per avere un’idea dell’espressività del cantante e della band tutta, il live in cui i Dream Theater ripropongono tutta la scaletta: nonostante l’invidiabile tecnica, il tiro è assai differente e così il pathos.

Le parti strumentali di Jon Lord e Ritchie Blackmore sono dilatate, ma senza superare mai la giusta misura; sia Jon che Ritchie passano in scioltezza dalla durezza granitica dei loro riff ad ambientazioni classicheggianti ispirate a Bach. Un inizio coi fuochi d’artificio.

Si prosegue con uno dei momenti più attesi dei live Deep Purple, “Child in Time”. Il pezzo rappresenta forse il momento più denso di suggestioni dell’intero canzoniere del gruppo, e apparve per la prima volta tra le tracce di “In Rock”; anche in studio la canzone era una lunga cavalcata in cui l’avvio sommesso da ballata vede un crescendo straordinario, con gli incredibili vocalizzi di Ian Gillan e un intermezzo a ritmo di marcia che precede gli assoli. Nella versione di “Made in Japan”, un paio di minuti più lunga, Blackmore propone una parte di chitarra molto lunga che si discosta felicemente da quella in studio, veleggiando su fraseggi inediti, la cui velocità sfiora a tratti il parossismo. Da segnalare il basso di Roger Glover, pulsante e preciso come un orologio.

Molto si è detto sul possibile plagio di questo brano, e lo stesso Gillan ammise che per il riff principale Jon Lord si ispirò smaccatamente a “Bombay Calling” degli It’s A Beautiful Day. Si narra che Ian Gillan fosse talmente attaccato al brano da chiedere a Glenn Hughes, della formazione Mk III, di non eseguirla dal vivo: il buon Glenn promise e non venne mai meno.

Siamo quasi al ventesimo minuto del concerto, quando partono le mitiche note del riff più celebre di ogni tempo: “Smoke on the Water”, nella sua versione forse più famosa. Tutto è stato detto sul brano, scritto mentre i ragazzi si trovavano a Montreaux per registrare negli studi Mobile e si trovarono ad assistere all’incendio del locale che ospitava il live di Frank Zappa coi suoi Mothers Of Invention; fu Roger Glover a comporre il testo, mentre il mitico riff deve molto a uno standard jazz di Astrud Gilberto e Gil Evans, intitolato “Maria Quiet”. Gli assoli vedono il solito duello tra la chitarra di Blackmore, particolarmente pulita nel suono e ispirata nei fraseggi, e l’organo di Lord, spremuto anche qui a dovere. Ma che dire della voce di Gillan? Le sue prestazioni in questo live, costantemente sopra le righe ma senza superare mai il confine della mera citazione di sé stesso, sono forse quelle che lo hanno reso la “vera” voce dei Deep Purple, nonostante la concorrenza dei tanti fuoriclasse che hanno ricoperto lo stesso ruolo.

È quasi incredibile pensare che all’epoca questo tris d’avvio, oggi da cineteca del rock, fosse composto da brani relativamente recenti, e che le note che per fortuna possiamo continuare ad apprezzare dopo quasi cinquant’anni siano quelle reali, cristallizzate in un momento di grazia talmente evidente da sembrare quasi impossibile sia accaduto davvero, in quelle serate dell’estate giapponese.

Siamo alla fine del lato “b” del vinile ed è il momento di “The Mule”, pezzo tratto dal poco compreso “Fireball” e che passerebbe tutto sommato inosservato se non facesse da sfondo al celebre, lunghissimo, estenuante assolo di batteria di Ian Paice, che dura ben sei minuti.

Il testo della canzone contiene riferimenti a Lucifero, ma il “Mulo” che dà il titolo al pezzo è ispirato al “Ciclo delle Fondazioni” di Isaac Asimov, uno dei maggiori scrittori di fantascienza della storia.

Dopo il momento più pesante – per suono e per durata dell’assolo alle pelli – si alleggeriscono un po’ i toni con “Strange Kind of Woman”, brano risalente al periodo di “Fireball” e uscito solo come singolo senza, curiosamente, trovare mai spazio in un album. Ballata tirata con un intermezzo melodico e psichedelico, nella versione live ospita una bellissima improvvisazione di Blackmore e della sua Stratocaster; nella parte finale troviamo il caratteristico duetto/duello tra la chitarra di Ritchie e l’ugola di Gillan, che si diletta a imitare col suo falsetto la sei corde. Un momento che sarà ripreso da tanti gruppi e di cui forse i Deep Purple vantano la paternità originale; una trovata ai limiti del “freak” che mostra il virtuosismo di Gillan ma che, tutto sommato, forse appesantisce un po’ la resa del brano; il pubblico in visibilio, tuttavia, pare gradire e si lascia andare, accompagnando la performance col battito delle mani.

Quasi a lasciare ai fan il tempo per riprendersi, parte un’improvvisazione un po’ sconclusionata tra organo e chitarra, che solo dopo un po’ di minuti svela il riff granitico – e molto simile a “Steppin’ Out”, cavallo di battaglia del primo Clapton – di “Lazy”.

Il brano, tratto da “Machine Head”, è una sorta di infuocato blues boogie dove Gillan sfoggia anche la sua rozza tecnica all’armonica e gli assoli si susseguono; undici minuti di ottima musica e di godimento per i più appassionati di tecnica strumentale. Tuttavia al cospetto degli altri brani, “Lazy” fa quasi la figura del riempitivo in attesa del grande finale.

Finale che arriva puntuale con la lunghissima “Space Truckin’”, tratta anch’essa da “Machine Head” e che viene dilatata dai quattro minuti e mezzo in studio, a quasi venti.

È l’ennesimo momento buono per mostrare i muscoli: quelli di Gillan, all’inizio, quando il brano segue ancora la versione originale e il cantante ha modo di sfoggiare il suo perfetto uso del vibrato e il suo incredibile falsetto. Viene da chiedersi come le sue corde vocali reggessero a tanto sforzo. Dopo circa sei minuti è però Jon Lord a prendersi le luci, con una parte d’organo in cui dà fondo al repertorio; Lord è un musicista celebrato, ma mai abbastanza, che dopo la fine della Mk II misteriosamente si fece sempre più da parte nelle dinamiche interne alla band, decretandone la crisi quanto e più delle partenze di Gillan e Glover. In questo brano riesce a tenere la scena per vari minuti senza annoiare, proponendo un suono che passa in rassegna la musica classica, gli inizi psichedelici – quelli di “Shades Of Deep Purple” – e inserti spaziali e rumoristici, favoriti dall’uso dei sintetizzatori. Lord è sicuramente il protagonista di “Space Truckin’”, ma anche Blackmore si ritaglia il suo spazio, cavando dalla Stratocaster suoni che evocano un violoncello e trascinando il brano verso un finale all’insegna quasi della musica concreta.

Il rito quasi orgiastico del concerto è così concluso, tra gli applausi dei tanti fan del Sol Levante, senza spazio per i bis che verranno aggiunti solo ventisei anni dopo; si tratta della bella “Black Night”, col suo celeberrimo riff, proposta in una versione incendiaria, di “Speed King” e di “Lucille”, cover del grande Little Richard e dazio dovuto alla storia del rock’n’roll. Le versioni, col pubblico in delirio in sottofondo, non aggiungono nulla più ai brani ufficiali e – probabilmente – la scelta di non inserirli è filologicamente corretta; la qualità, anche sonora, non è all’altezza e l’eccessiva lunghezza avrebbe forse inficiato l’incredibile qualità del doppio live.

In definitiva, “Made in Japan” merita la fama di miglior live della storia del rock? Difficile dirlo; certo è che la tentazione di rispondere di sì è fortissima.

In pochi altri casi ci si trova di fronte a musica così ben suonata, senza troppi fronzoli e soprattutto senza trucchi; in poche parole è un disco che impressiona per l’onestà e per la fotografia storica che cattura un momento irripetibile e ce lo consegna intatto ancora oggi, sia che abbiate la fortuna di ascoltarlo su un vecchio vinile, sia che lo facciate su un più freddo supporto digitale.

Questa, alla fine, è la magia del rock e dell’arte.

Andrea La Rovere – Onda Musicale