Spesso capita nel rock che il debutto di un gruppo, la cosiddetta “opera prima”, costituisca un capolavoro di culto, a volte insuperato.

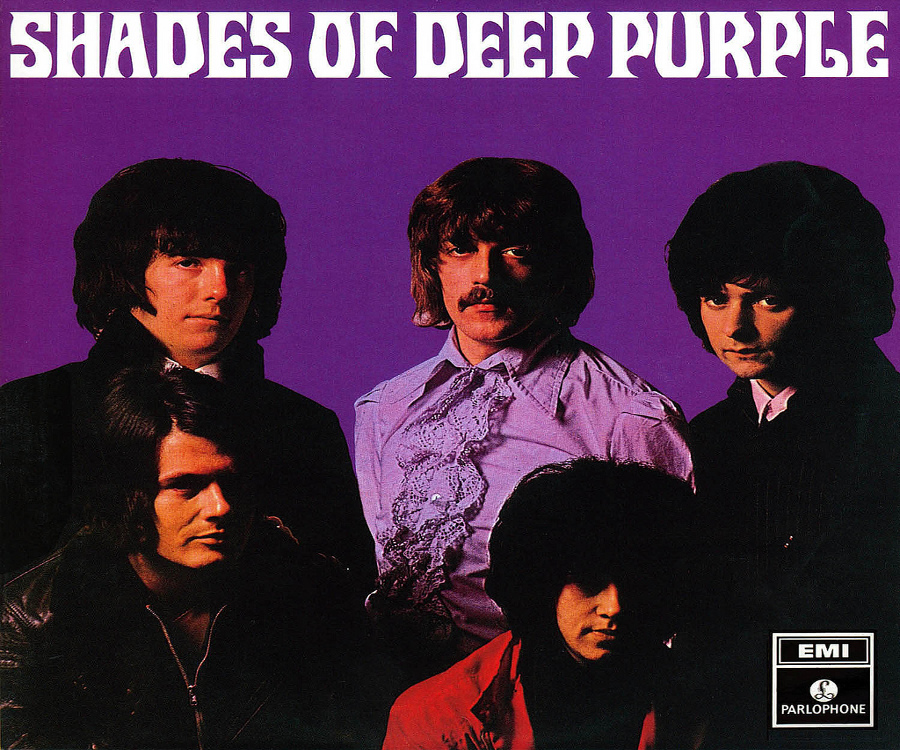

Non fu certamente così per i Deep Purple, autori di un esordio che all’epoca ebbe alterno successo di pubblico e che ancora oggi divide la critica. Il disco si intitola “Shades of Deep Purple” e uscì nel 1968, ottenendo qualche consenso negli Stati Uniti – specie col singolo “Hush” – e un’accoglienza assai tiepida nella natìa Inghilterra. Fin dalla copertina si notano le grandi differenze coi Deep Purple del periodo d’oro, nella formazione, ovviamente, ma anche nel look ancora legato più all’immaginario psichedelico che al nascente hard rock.

Così vale per la musica: i cinque musicisti non sembrano aver ancora trovato il bandolo della matassa, muovendosi ai bordi di vari generi senza sceglierne uno in maniera chiara, mentre gli equilibri interni sono ancora lungi dall’essere definiti, risultando paurosamente sbilanciati a favore dell’organo di Jon Lord.

Ma come nascono i Deep Purple? Se le storie della nascita di band come Led Zeppelin e Black Sabbath – gli altri due vertici del triangolo hard rock inglese – sono note e quasi leggendarie, meno lo è quella degli autori di “Smoke on the Water”. L’origine del complesso ha un nome e un cognome: Chris Curtis, batteria e voce dei Searchers, gruppo di qualche successo nella prima metà degli anni sessanta. È proprio lui, coi suoi manager John Coletta e Tony Edwards, a concepire l’idea di una band che ruoti attorno alla sua leadership, denominata Roundabout; alla tastiera viene chiamato Jon Lord, già nei Flower Pot Men, il quale recluta al basso Nick Simper, suo compagno nello stesso gruppo.

Alla chitarra viene selezionato Ritchie Blackmore che, dopo aver suonato in Italia con Riki Maiocchi e coi Trip, ha cercato senza riuscire di creare una band in Germania. Il predominio di Curtis ha vita breve, essendo l’artista più concentrato su LSD e sostanze varie che sulla musica; è allora che Lord e Blackmore decidono di continuare il progetto prendendone le redini. Alla voce viene reclutato Rod Evans, cantante di solido mestiere, e alla batteria Ian Paice. Entrambi militano in una band chiamata The Maze. A quel punto la formazione principale dei Deep Purple – la cosiddetta MK1 – è pronta; il nome così alternativo e psichedelico nasconde un aneddoto che rientra poco nell’iconografia rock: è Blackmore a proporlo perché gli ricorda la canzone preferita della nonna, un vecchio brano di Peter DeRose.

I cinque iniziano a provare un repertorio misto di cover adattate al loro particolare stile e di pezzi composti da Lord e Blackmore, per poi partire per un breve tour tra Svezia e Danimarca. Il 1968 è l’anno in cui il rock psichedelico domina ancora la scena alternativa ma sta già trasformandosi in qualcosa d’altro; sta infatti per nascere il rock progressivo e ci sono già le prime pulsioni hard. I Cream si sono sciolti e i Led Zeppelin si apprestano a continuare il loro discorso hard blues, mentre band come i Vanilla Fudge e i Moody Blues arricchiscono il loro pop rock con robuste iniezioni di orchestra e passaggi barocchi, ancor più caratteristici nel caso dei Nice. I neonati Deep Purple cercano di barcamenarsi tra tutti questi generi, e quello che ne viene fuori è il loro primo disco, che andiamo a esaminare.

“Shades Of Deep Purple” si apre con un robusto strumentale che, con alcuni altri brani, getta già i semi della futura grandezza. Il pezzo è potente al punto giusto e dominato da un riff che anticipa pezzi come “Wring That Neck”, poi entrato nel repertorio stabile dei Deep Purple proprio a scapito di “And the Address”. Una sontuosa intro di organo, allora non proprio così scontata, lascia spazio al roccioso ritmo e a un misurato assolo di Blackmore, breve ma già pregno delle caratteristiche del chitarrista, ovvero uso sostenuto della leva del vibrato e la capacità di creare fraseggi totalmente indipendenti dalle scale blues; il tempo di un altro assolo d’organo e il brano si chiude lasciando spazio al momento più celebre dell’esordio, “Hush”.

Il brano è una cover dello sconosciuto Joe South e raggiunse una dignitosa quarta posizione nelle classifiche USA. “Hush” è un esempio perfetto del suono dei primi Deep Purple: su una base ritmica quasi hard si innesta la bellissima voce di Evans, tuttavia non troppo adatta ai futuri sviluppi; il celebre coretto “na na na” e la melodia accattivante fanno del pezzo un irresistibile cavallo di battaglia, magicamente sospeso tra pop e rock psichedelico. L’organo di Lord fa scintille e si prende la scena, emulando a tratti il Ray Manzarek dei Doors più ispirati.

Introdotto dai suoni di un temporale, “One More Rainy Day” è paradossalmente un brano piuttosto solare, abbastanza evanescente nella sua melodia pop quasi ai confini con un certo country rock della west coast; un passaggio a vuoto tutto sommato perdonabile.

La successiva “I’m So Glad” riprende un brano del 1931 del bluesman Skip James, maestro del fingerpicking allora appena riscoperto. La canzone venne incisa dai Cream nel loro disco di debutto, in una versione elettrica molto vicina nelle intenzioni all’originale; la resa del pezzo nelle mani dei Deep Purple è stupefacente: una lungaintro, intitolata “Prelude: Happiness”, si risolve in una vera cavalcata tra organo e chitarra, con le evoluzioni di Lord che sul bordone del basso disegna fraseggi quasi classici. La cover dell’originale blues offre un’atmosfera molto più rilassata rispetto alla versione dei Cream e Blackmore riesce ancora a smarcarsi dal blues con un assolo ben lontano dalle sue cose migliori ma che ne costituisce un buon prototipo. Tutto sommato una bella prova alle prese con un genere con cui i Deep Purple non avranno mai troppa dimestichezza.

La successiva “Mandrake Root” è forse il momento più importante del lavoro, un brano archetipico dei futuri riff hard rock e che rimarrà a lungo in repertorio anche nelle successive formazioni. Si tratta in origine di uno strumentale, intitolato col nome che Blackmore avrebbe voluto dare all’abortito progetto tedesco, con un riff sincopato basato su un accordo di “mi” settima maggiore con nona aggiunta, abbastanza in uso all’epoca. In seguito viene aggiunto il testo e c’è da dire che Evans se la cava benissimo, senza far rimpiangere i futuri fasti di Gillan e Coverdale. Un lunghissimo break d’organo si snoda su un tappeto di batteria e percussioni quasi tribali, mentre Blackmore si prende la scena solo nel finale, con una parte di chitarra classicheggiante e molto in linea con certe atmosfere progressive, prima di sfociare in un puro delirio rumoristico con grande uso della distorsione. Chiude un breve assolo di batteria. Forse il brano che più getta un ponte verso i Deep Purple del futuro, quelli che scriveranno gran parte della storia dell’hard rock.

Il momento successivo è quasi straniante, una cover della celebre “Help” beatlesiana che si aggiudica forse la palma di migliore interpretazione di un brano dei Fab Four. La veloce e sbarazzina – solo nel ritmo – canzone beat dei Beatles, si trasforma in una sorta di raga ipnotico e rallentato, con tanto di sofferta interpretazione vocale di Evans. Dopo oltre due minuti la batteria entra in piena azione e il brano recupera in parte i connotati originali, pur rimanendo molto più lento e sentito. Un breve assolo d’organo introduce forse la miglior parte di chitarra dell’album intero. I Deep Purple avrebbero voluto far uscire “Help” come singolo, ma i discografici imposero “Hush”; considerando il successo si può dire che – come spesso accade – questi ultimi ci videro bene.

C’è ancora spazio per due brani, l’ultimo originale e un’altra cover. “Love Help Me” è di nuovo un esempio di una certa confusione che regnava a livello compositivo: l’arrangiamento è tipico del sound Deep Purple, dominato da organo e chitarra elettrica, mentre la melodia con tanto di coretti alla Beach Boys strizza pesantemente l’occhio al pop e a reminiscenze beat. Una marmellata sonora che dimostra come a volte le varie parti, pregevoli prese una per una, insieme non rendano a dovere.

La chiusura del disco è affidata alla cover di un brano allora quasi obbligatorio per ogni band rock che si rispettasse: “Hey Joe”. Il pezzo, una specie di blues di Billy Roberts da un testo talmente sessista e violento che oggi farebbe inorridire chiunque, era stato reso immortale dalla versione di Jimi Hendrix, vero ABC di qualsiasi chitarrista venuto dopo. I Deep Purple, pur rifacendosi all’arrangiamento hendrixiano, riescono anche qui a dare una grande prova di personalità: la lunghissima intro, su una base a ritmo di bolero, snocciola assoli di organo e chitarra dalle atmosfere western, prima di cedere – dopo oltre due minuti – il passo alla canzone vera e propria.

La parte cantata è molto fedele al modello di Jimi Hendrix, col celebre riff tra una strofa e l’altra e la voce di Evans, indubbiamente molto più accattivante di quella del mancino di Seattle. Un breve ritorno del bolero anticipa l’assolo di chitarra di Ritchie Blackmore che, pur non mollando la leva del vibrato nemmeno per un momento, è stavolta molto più ligio alle atmosfere blues del pezzo, tanto da diventare quasi un tributo al maestro Hendrix. Per chi scrive, questa è la migliore tra le centinaia di versioni del brano, superata forse solo da quella seminale di Jimi Hendrix.

In sostanza, il debutto dei Deep Purple è un disco imprescindibile per qualsiasi appassionato della band, in gran parte per motivi storici e filologici, ma anche per farsi un’idea del sound iniziale, un tipo di suono che pur mischiando tante – forse troppe – influenze, riusciva a smarcarsene, risultando diverso da qualsiasi altro gruppo del periodo.

Un suono, va detto, non invecchiato benissimo ma che ha il potere di trasportare l’ascoltatore in un tempo e in una musica totalmente diversi da quelli odierni e, probabilmente, molto più affascinanti.